この地域の地名「清水」はこの湧水に由来します。平安時代には近くに官街が通り古くからの水場です。

槻井泉神社と湧泉

現在、美津波廼女命(みずはのめのみこと)、御井神(みいのかみ)、鳴雷神(なるいかづちのかみ)を祭神とする槻井泉神社がまつられていますが、この神社については江戸時代以来、『三代実録』の記載にある元慶5年(881)12月従五位下に叙せられた延喜式外の槻井泉神社との伝承があります。しかし、県内には槻井泉神社を称するものが数社あり、確証は得られていません。

明治12年(1879)の長野県市町村誌編さん時の資料には、

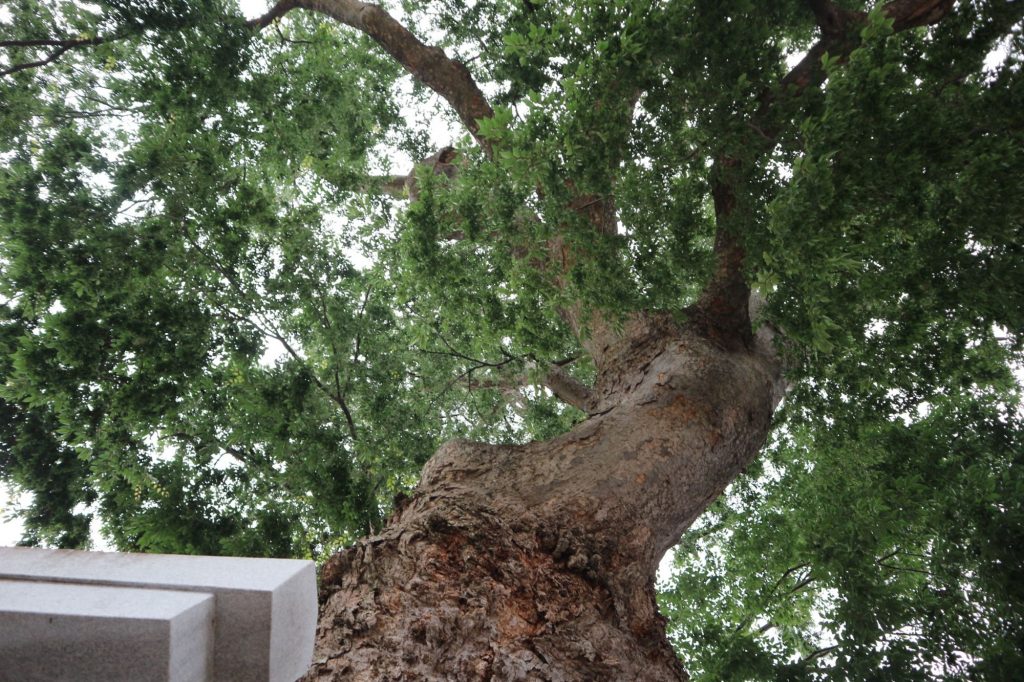

「社地は東西二間、南北五間、面積十坪税地、(中略) 社前に清水湧き出て、暑寒に涸(か)れず、槻(けやき)の老大樹二株、榧(かや)、梅の樹あり。人平常井戸神の宮と伝」 とあります。近年の自然環境の変化によって湧水量が減ってきたのと全体の修景のため、平成2年に改修工事がおこなわれました。

高さ200m樹齢300年と言われるケヤキは市天然記念物に指定されています。